2020.06.11 更新

*この記事のポイント*

●一家の大黒柱に万が一のことがあった場合は、遺族年金を受け取ることができます。

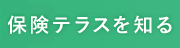

●受け取れる遺族年金の種類は、亡くなられた方の職業によって決まります。

●遺族年金を受給できなくても、お金を受け取れる制度があります。

一家の大黒柱に万が一のことがあった場合、残された遺族が直面するのは今後の生活資金の問題です。

その様なときのために、国から支給される年金が「遺族年金」です。

また、亡くなられた方の職業によって、受け取れる遺族年金の種類が変わります。

大黒柱の万が一のときに備えて、どの遺族年金が支給されるのか、しっかりと押さえておきましょう。

1.職業によって異なる遺族年金

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、どちらの遺族年金が支給されるかは本人の職業、つまり加入している年金制度によって決まります。

ただし、平成27年9月までに共済年金の加入期間がある公務員の方については、厚生年金に統合された後に亡くなられた場合でも、職域年金相当分が支給されます。

2.万が一の場合、誰が受け取れるの?

遺族年金は国民年金や厚生年金に加入していれば必ず受け取れる訳ではなく、本人が亡くなった際の家族構成・年齢等によって、受け取れるかどうかや受け取れる金額が変わります。

≪ 遺族年金を受給するための主な条件 ≫

■遺族基礎年金

18歳未満の子ども(1・2級障害のある場合は20歳未満)がいないと受給できません。

■遺族厚生年金

18歳未満の子ども(1・2級障害のある場合は20歳未満)がいなくても受給できることがあります。

≪遺族年金共通の要項≫

・亡くなられた方によって生計が維持されていたこと

(生計維持が認められるには、遺族の年収が原則として850万円未満であることが必要です。)

以下の表を参考に、ご自身がどこに当てはまるのかを確認しておきましょう。

※子どもとは、18歳到達年度の末日まで(1、2級障害のある場合は20歳未満)にある子をいいます。

※保険料の納付状況によっては遺族年金を受給できないことがあります。

※現在、自営業等で厚生年金に加入していない人でも、過去の加入期間などによって遺族厚生年金を受給できる場合があります。

例)会社員・公務員の妻が亡くなった場合

妻の死亡時に子どものいる夫が55歳以上であった場合、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金を受給できますが、子どもが18歳到達年度の末日を迎えた際に、夫が60歳未満の場合、遺族厚生年金は支給停止されます。

なお、60歳で夫への遺族厚生年金が再開しても、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算はつきません。

また、妻の死亡時に子どものいる夫が55歳未満だった場合は、遺族基礎年金のみを受給できます。この場合、遺族厚生年金は子どもが受給できます。

3.遺族年金の計算方法

では、遺族年金の受給資格は確認できたところで、実際に受給できる金額はどれくらいになるのか目安額を確認しておきましょう。

≪ 遺族基礎年金額の計算≫

「子どものいる妻・夫」または「子ども」が受給でき、子どもの人数によって、金額が加算されます。

※子どもとは、18歳到達年度の末日まで(1、2級障害のある場合は20歳未満)にある子をいいます。

≪ 遺族厚生年金額の計算 ≫

A.会社員・公務員の方

平成27年9月までに共済年金の加入期間がある公務員の方はAに加え、Bで算出した年金額が支給されます。

B.平成27年9月までに共済年金の加入期間がある公務員の方

※①は平成15年3月以前の平均月給、②は平成15年4月以降の賞与を含めた平均月収(年収÷12)のことです。

※厚生年金の加入中に亡くなった場合などに、加入月数の合計が300月未満のときは300月で計算されます。

※昭和21年4月1日以前生まれで加入期間が300月以上ある場合は、7.125/1000などの乗率は上記と異なります。

※中高齢寡婦加算または経過的寡婦加算がつく場合があります。

≪ 遺族厚生年金を受給する妻への2つの加算制度 ≫

① 中高齢寡婦加算

遺族基礎年金を受け取れない妻に対して、夫の死亡時に妻が40歳以上などの場合であれば、老齢基礎年金の受給が始まる65歳になるまでの間、585,100円が加算されます。

② 経過的寡婦加算

残されたのが昭和31年4月1日以前生まれの妻の場合、妻が65歳以降に生年月日に応じて585,100~19,500円が加算されます。昭和31年4月2日以降生まれの妻へは、この加算はありません。

4.どの遺族年金も受け取れない場合は?

自営業の方で遺族が子どものない妻だった場合などは、遺族年金は給付されませんので、支払ってきた保険料が無駄になってしまいます。

その際の救済策として、第一号被保険者※ 限定で、「寡婦年金」と「死亡一時金」という2つの制度があります。

また、「寡婦年金」と「死亡一時金」の両方を受け取ることはできませんので、どちらも受給できる場合はどちらかを選択する必要があります。

※国民年金のみに加入されている被保険者のこと

≪ 寡婦年金 ≫

国民年金の保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなられた際に、10年以上継続して婚姻関係があり、亡くなった夫と生計を同じくしていた妻に対して支給される年金です。(夫は対象にとなりません。)

■給付期間

妻が60歳~65歳の誕生日を迎えるまでの間

■給付される金額

亡くなった夫が存命だった場合受け取れたであろう老齢年金の3/4

■給付されない場合

・亡くなられた夫が障害基礎年金の受給者である場合

・亡くなられた夫が老齢基礎年金を受けたことがある場合

・妻が繰り上げ支給の老齢根金を受けている場合

≪ 死亡一時金 ≫

国民年金の保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金と障害基礎年金を受け取らないまま亡くなられた際に、その方と生計を同じくしていた遺族に、一度だけ支給されます。

■受給できる遺族

①配偶者 ②子ども ③父母

④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

■給付される金額

保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円

■受け取れる権利の時効

亡くなられた日の翌日から2年

■給付されない場合

・遺族が、遺族基礎年金の給付を受けられる場合

・寡婦年金を受け取った場合

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。

「年金」といえば、老後のためのものというイメージが強いかもしれませんが、「遺族年金」のような万が一のときの保障機能も備わっています。

しかし、どの遺族年金がいくら支給されるかはご家庭の状況によって様々です。

いざというときのために、しっかりと年金の加入状況を確認しておきましょう。

※出典:生命保険文化センター、日本年金機構

このコラムは2016年11月現在のデータに基づいて作成されています。

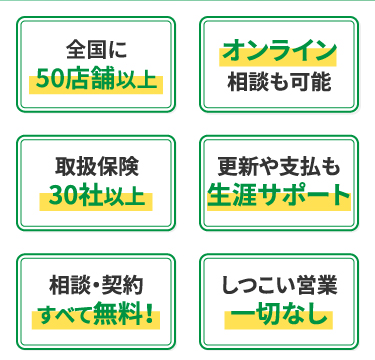

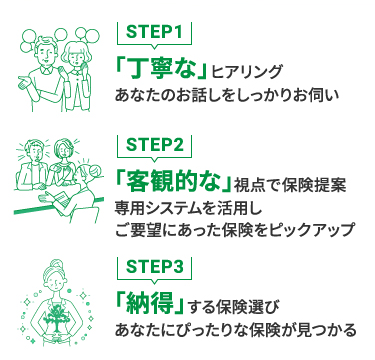

保険相談のご予約

保険相談のご予約

Webフォームまたはお電話にて承っております。事前にご予約頂くと、待ち時間なくスムーズにご案内できます。

お気軽にご予約ください。

Webからのご予約はこちら

お電話での予約はこちら