2025.11.12 更新

テレビで先進医療についてのニュースを目にしたのですが、健康保険は適用されるのでしょうか?

先進医療は健康保険の適用対象ではないため、費用はすべて患者さんの自己負担となってしまいます。

そうなんですね!私はまだ貯金も少ないし、いざ先進医療を使って治療するとなった場合どうなるんでしょう…。

医療保険やがん保険に特約として先進医療の保障をつけることもできますよ。

そういう備え方があるんですね!先進医療の費用や保険について詳しく教えてください!

*この記事のポイント*

●先進医療を受ける患者数は増加している

●先進医療には、治療方法だけではなく、検査方法や診察方法も存在する

●先進医療にかかる費用は、全て患者の自己負担

「先進医療」とは、厚生労働大臣の承認を受けた、高度な医療技術を用いた治療のことです。がん治療における重粒子線治療や、不妊治療で用いられる特殊な培養技術など、 最新の医療技術として注目を集めています。

本記事では、先進医療の基本的な仕組みや治療内容、費用負担の考え方などを解説します。医療保険の特約を検討されている方や、将来の治療の選択肢として先進医療を知っておきたい方は、参考にしてみてください。

■ 目次

・1.先進医療とは?

・2.先進医療の種類は?

・3.先進医療を受けている人はどれくらい?

・4.先進医療を受けるための費用は?

・5.先進医療を受けるときに知っておくべきポイント

・6.先進医療に備えた医療保険について

・7.まとめ

1.先進医療とは?

先進医療とは、将来的に公的医療保険の対象にするかを評価する段階にある、先進的な医療技術を用いた治療のことです。 代表例としては、がんの治療に使われる陽子線治療や重粒子線治療、内視鏡手術支援ロボット(ダビンチ)による手術 などが挙げられます。先進医療は、保険診療を受ける際に患者本人の希望があり、かつ医師がその治療の必要性と合理性を認めた場合に実施されます。

それぞれの医療技術には、適応症や対象条件などの要件が設けられており、実際に先進医療を受けられるかどうかは主治医との相談が必要です。

また、先進医療にかかる技術料は全額自己負担であるため、治療費は高額になりやすいものの、先進医療は保険外併用療養費制度の対象であり、医療保険との併用も認められています。 保険外併用療養費制度とは、保険外診療を受けた場合でも、保険診療と併用して受けた治療の基礎的部分については通常の保険給付が行われる制度です。

2.先進医療の種類は?

先進医療の種類は、厚生労働大臣が定めます。また、先進医療を受けられる医療機関も厚生労働大臣が定めた「施設基準」に適合し、かつ届出を行った保険医療機関に限られます。

◆先進医療の種類数

2025年9月1日現在、認められている先進医療は73種類です。

先進医療に該当するかどうかは「先進医療会議」で話し合われ、先進医療技術の安全性や有効性、社会的妥当性を審査したうえで決定します。また、先進医療は大きく「先進医療A」と「先進医療B」に分類され、その分類基準や施設基準も厚生労働省が定めています。

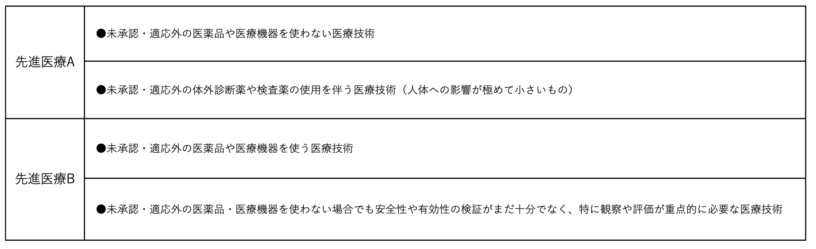

なお、「先進医療A」と「先進医療B」の主な違いは以下のとおりです。

先進医療Aは科学的根拠が比較的しっかりしており、将来的に公的医療保険への導入が期待される技術が多いという特徴があります。一方で、先進医療Bは成熟度が低く、実施可能な医療機関も限定される傾向です。

なお、先進医療の技術ごとに施設基準が設定されています。先進医療を提供できるのは、施設基準に適合しており、かつ届出をした医療機関のみです。

先進医療として認められた技術は、その後も安全性・有効性などが継続的に評価されます。評価の結果、安全性や効果が不十分と判断された技術は先進医療から外されたり、逆に新たな技術が有効性を示せば追加されたりします。

このように、新しい医療技術の安全性・有効性が継続的に評価されつつ、実施される医療機関と技術が厳格に管理されているのです。

◆先進医療の具体例

先進医療でよく耳にするのは、がん治療で用いられる「重粒子線治療」や「陽子線治療」ではないでしょうか。「重粒子線治療」や「陽子線治療」は、一般の放射線治療と比較し、正常な細胞への影響を最小限に抑え、がん細胞のみを破壊することができる治療法です。

このように、先進医療はがん治療で行われるイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実は不妊治療でも多く用いられています。

厚生労働省「先進医療の実績報告について」によると、令和6年度(令和5年7月1日~令和6年6月30日)で最も実施件数が多かった先進医療は、不妊治療で用いられる「タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養」で、年間89,316件実施されました。 [注1]

この治療は、卵管性不妊や男性不妊などの不妊症で、通常の不妊治療では効果がない場合に用いられます。正常に発育した着床可能な胚(受精卵)を選別した上で胚移植を行うため、培養成績、着床率、そして妊娠率の向上が期待されます。

2番目に多い「子宮内膜刺激術」は胚(受精卵)の培養液を用いて子宮内膜を刺激し胚受容能力を促す技術です。本来は廃棄する培養液を用い、副作用も少ない方法です。従来の胚盤胞移植に加えて行うことで妊娠率が高まることが期待されます。

次いで多いのは、「強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術」「ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術」「子宮内細菌叢検査2」です。

「強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術」は、不妊治療の一環で行われる治療です。約6000倍の高倍率顕微鏡で精子の細かな形態異常(頭部内の空胞など)を観察して、良好な形態の精子だけを選び出し顕微授精に用います。

「ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術」も、不妊治療の一つです。ヒアルロン酸が塗布されたディッシュに精子を泳がせて、ヒアルロン酸に結合する成熟でDNA損傷の少ない精子を選別し、その精子を使って顕微授精を行う技術です。

「子宮内細菌叢検査2」は、子宮内の微生物環境(細菌叢)を調べ、不妊症や流産リスクの原因となる病原菌などの有無を特定する検査です。これにより、適切な治療や対処が可能となります。

[注1]厚生労働省「先進医療の概要について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html

◆先進医療は公的医療保険の対象に移ることも

先進医療とされている技術は、評価によって安全性・有効性が確認され、社会的妥当性が認められると、公的医療保険の対象に組み入れられることがあります。公的医療保険の対象になったあとも、有効性や安全性に関する情報は継続的に収集され、必要に応じて保険適用の継続や技術の見直しが行われます。

先進医療としての技術的妥当性(有効性・安全性・技術成熟度)や社会的妥当性(倫理性・費用対効果・普及可能性)を評価し、継続の可否を検討しているのです。

このように先進医療とされている技術の健康保険適用が決まったり、新たな技術が先進医療に認定されたりと、先進医療の種類は日々変動しています。

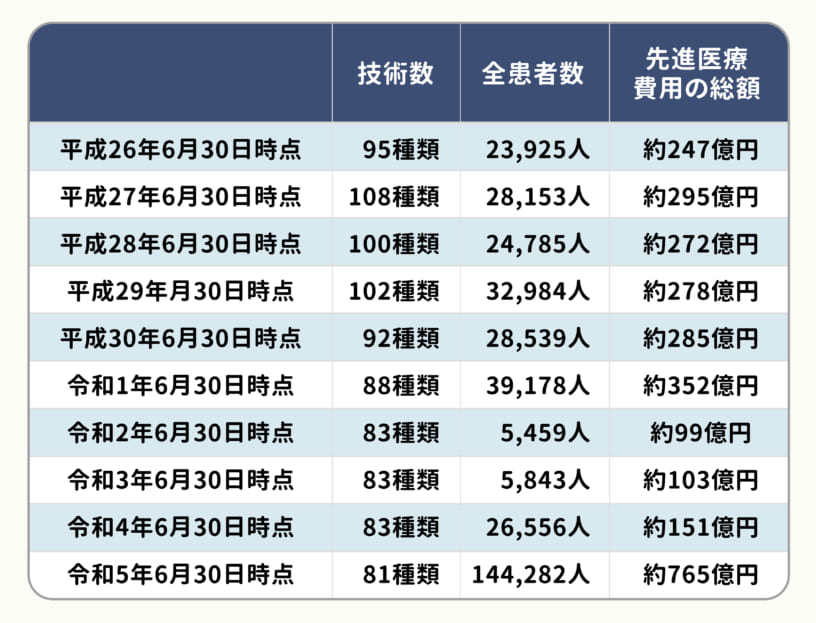

<過去10年間の先進医療実績>

厚生労働省「令和5年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」「平成30年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」に基づき弊社で作成

このように、日々増減する先進医療の種類ですが、先進医療患者の数は増加傾向にあります。厚生労働省の資料によると令和5年度では10年前の平成26年度と比較すると、全患者数は約6倍にも増加していることが分かります。

3.先進医療を受けている人はどれくらい?

厚生労働省のデータによると、先進医療を受ける患者数は、平成26年から増加傾向にあることが分かります。令和2、3年度はコロナの影響で先進医療を受ける患者数が急減速しましたが、その後は回復傾向にあります。

また、令和4年4月から先進医療として適用開始となった不妊治療に関する治療の実施件数が劇的に伸びた結果、令和5年度の患者数は144,282人と大幅に増加しています。

<先進医療を受ける患者数の推移>

厚生労働省「令和5年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」「平成30年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」に基づき弊社で作成

4.先進医療を受けるための費用は?

先進医療と聞くと、高額なイメージがありますが、上記の表を見てわかるように、全ての先進医療が高額というわけではありません。「強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術」は平均で約2万円となっており、比較的低い金額の治療法もあることが分かります。

ただし、先進医療は健康保険の適用対象ではないため、費用はすべて自己負担となります。

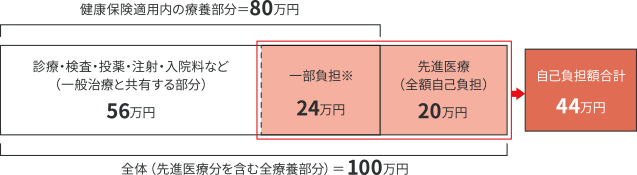

例えば、医療費3割負担の人が治療を受けて、総医療費が100万円、うち先進医療にかかる費用が20万円の場合、自己負担額は下図のようになります。

先進医療費20万円は、すべて自己負担となり、診療・検査・投薬・注射・入院料等、通常の治療と共通する部分は健康保険が適用されるため、残り80万円の3割負担で24万を一部負担することになり、計44万円を窓口で支払うことになります。

(※一部負担については高額療養費制度が適用されます)

5.先進医療を受けるときに知っておくべきポイント

先進医療を受ける際、どのようなことを知っておくべきなのでしょうか。

ここでは、3つのポイントをお伝えいたします。

① 先進医療を受けられる医療機関は決まっている

初めにお伝えした通り、先進医療は医療技術ごとに厚生労働省が一定の施設基準を設けており、施設基準に該当し、承認された医療機関でのみ受けることができます。

先進医療を実施している医療機関は、先進医療技術名ごとに厚生労働省のホームページにて掲載されています。

自身の受けたい先進医療が決まったら、まずは近くに対象医療機関があるか探しましょう。

② 先進医療を受けるためには「同意書」が必要

先進医療は、高額となる治療法もある ため、医療機関は患者に対して、先進医療の治療法の説明だけでなく、先進医療の仕組みについても十分に説明しておく必要があります。

その説明に納得した患者本人が同意書に署名することで、初めて先進医療を受けることが可能となります。

③ 領収書は大切に保管しておく

先進医療を受けた後は、その「先進医療に関わる医療費」、「健康保険適用の治療と共通する治療費の一部負担金」、他にも、入院費用や食事費用、差額ベッド代などが記載された領収書が必ず病院から発行されます。

発行された領収書は、医療費控除の手続きをする場合に提出が必要となります。領収書はなくさないように、必ず大切に保管しておきましょう。

6.先進医療に備えた医療保険について

医療保険やがん保険には、先進医療特約を付加できる保険があります。

先進医療特約の保障対象となる先進医療は、その「治療を受けた時点で先進医療と承認されているもの」が対象となります。

最初にお伝えした通り、先進医療の種類は日々増減していますが、保険加入時に承認されていない先進医療でも治療を受けた時点で先進医療として認められていれば、保険金が給付されます。

◆どのような保険の種類がある?

先進医療に備えられる医療保険(先進医療特約)は、保障上限が通算で1,000万円~2,000万円程度の範囲内で設定されているのが一般的です。療養を受けた時点で先進医療として認定されていることが条件で、認定が変更されると保障対象外になる場合もあります。

保障期間に関しては「更新型」と「終身型」があります。更新型は保険期間が一定期間で、満了後に更新手続きを行い、保障を継続する方式です。保険料は更新時の年齢に応じて見直されるため、保険料が上がるケースが一般的です。

終身型は一生涯保障が継続し、最初に契約した保険料が変わりません。長期的な保障を得つつ、保険料を一定にしたい人に向いています。

加入時には保障内容の範囲や通算上限金額、更新の有無と保険料の変動など詳細をよく確認し、自身のニーズに合った契約を選ぶことが重要です。

なお、医療保険ではなくがん保険に特約を付加する場合は、がんの先進医療に限定されるケースが一般的です。

◆先進医療特約の給付金はいくらもらえるの?

まず、給付金の支払われ方には2種類あります。

一つ目は、契約時に定めた金額が支払われる「定額払い」と呼ばれるものです。

例えば、保険契約時に日額10,000円の保険金が支払われる医療保険に加入していれば、入院した際に実際にかかった費用が日額8,000円だったとしても、定額の10,000円が保険金として支払われます。

二つ目は、実際にかかった費用を保障する「実損払い」と呼ばれるものです。

先進医療特約は、この「実損払い」に当てはまります。

先進医療と言ってもそれぞれの技術にかかる医療費は異なるため、一律いくらという定額ではなく、それぞれの治療にかかった費用に応じた保険金が支払われます。

なお、医療保険で受け取る先進医療に関する保険金については、医療機関への直接支払いが可能なケースがあります。直接支払いとは、保険会社が医療機関に対して、技術料相当額を振り込む仕組みです。直接支払いを希望する場合は、治療前に医療機関の同意を得て、保険会社に所定の手続きを行う必要があります。

ただし、直接支払いサービスを提供している場合でも、直接支払いができる先進医療の種類や対応できる医療機関が限定されている場合もあります。

◆複数の保険に先進医療特約を付けることはできるの?

同じ保険会社で複数の保険に加入している場合、重複して先進医療特約をつけることはできません。しかし、A社の医療保険と、B社のがん保険にそれぞれ加入している場合は、どちらにも先進医療特約を付けることは可能です。

ただ、保障が重複してしまう可能性もあります。先進医療特約の保険料は比較的安く、月額100円程度のものがほとんどですので、心配な方は両方に付加している方もいらっしゃいますが、どちらか一方につける場合は、がん以外の治療にも適用される医療保険に先進医療特約をつけるケースが多いでしょう。

7.まとめ

先進医療を受けるには条件があるため、実際に受けている患者数は少ないものの、いざという時に治療の選択肢を広げることができます。

民間の医療保険には、先進医療の技術料を保障する特約がありますので、一度ご加入されている保険商品を確認してみてはいかがでしょうか。

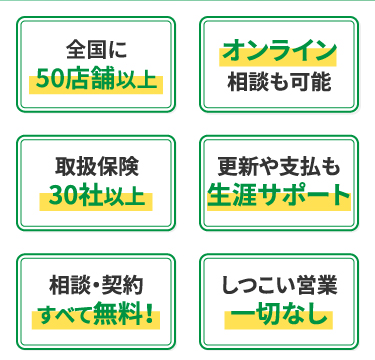

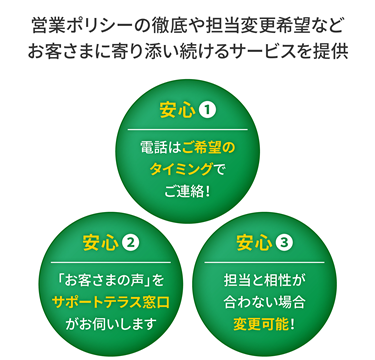

保険相談のご予約

保険相談のご予約

Webフォームまたはお電話にて承っております。事前にご予約頂くと、待ち時間なくスムーズにご案内できます。

お気軽にご予約ください。