2019.11.06 更新

*この記事のポイント

●定年退職をする頃には必要な死亡保障額が少なくなっているでしょう。

●医療保障はなるべく残しておくことをおすすめします。

●ご自身が亡くなった時の整理資金も準備しておきましょう。

定年退職をするころには、子どもも自立し、住宅ローンの返済が終了しているなど、万が一の場合の家族への保障は、それほど必要ではなくなっていることでしょう。

今後病気になった時の医療費の確保や、死後の整理資金の準備などが必要になるのではないでしょうか。

今回は、定年退職をするときの生命保険の見直しについてご紹介します。

老後に備えて知っておきたいポイントをしっかりと押さえておきましょう。

1.定年退職をするときの生命保険の見直しポイント

ポイント① 定年退職をするときの死亡保障

子どもが自立し、住宅ローンも完済し、万が一に備える必要がなくなった今、必要以上に大きい死亡保障は必要なくなります。

ただ、保険を解約すればよいというわけではなく、例えば男性であれば、残された家族(配偶者)が今後安心して生活をしていくためには、どれほどの生活費が必要かを考えておく必要があります。

ご自身が亡くなった後に必要な生活費と、現在の保障金額を照らし合わせて、必要以上の保障が付いていたら、減額や払済にする等の見直しをすると良いでしょう。

しかし、減額や払済が全ての保険会社で利用できるわけではありませんので、事前に保険会社や保険代理店に確認しておきましょう。

ポイント② 病気に対するリスク対策

年齢が高くなるにつれ、病気にかかるリスクは高くなります。

がんなどの大きな病気にかかる可能性も高くなり、長期の入院が必要になることもあるので、医療保障はなるべく残しておくことをおすすめします。

また、現在の医療事情に合った内容であるかどうかも確認しておきたいところです。

会社等の団体保険(グループ保険)に加入している方は、退職後も継続して加入できるのか、いつまで加入できるのか、保障内容に変化はあるのか等を事前に確認しておきましょう。

ポイント③ ご自身が亡くなったときの整理資金準備

ご自身が亡くなられた場合には、葬式費用や埋葬料などの整理資金が必要になります。

貯蓄で備えられている方もいらっしゃいますが、銀行口座に入っているお金は相続財産となりますので、遺産分割の対象であり、相続税の課税対象となります。

ご自身が亡くなられたことを銀行側が把握した時点で口座が凍結されるので、相続人であっても簡単には引き出せなくなってしまいます。

また、生命保険で死後の整理資金に備える方法もあり、保険金には非課税枠が設けられています。

≪非課税限度額の計算式≫

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

貯蓄している現金のままだと相続税が課税されてしまいますが、生命保険金であれば上記の限度額までは非課税となります。

今まで貯蓄だけで備えてきた方は、そのお金で生命保険に加入し、整理資金に備える方法も検討されてはいかがでしょうか。

2.まとめ

これからのセカンドライフを充実して過ごすためには、しっかりと老後に備えることが大切です。

今加入している保険の保障内容がどういう状態なのかを確認し、必要に応じて保険の見直しをしましょう。

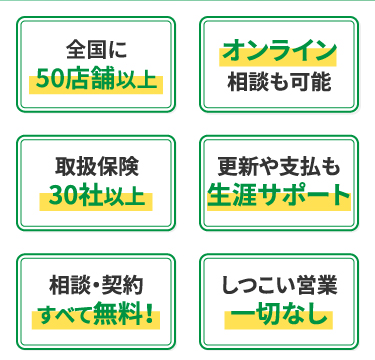

保険相談のご予約

保険相談のご予約

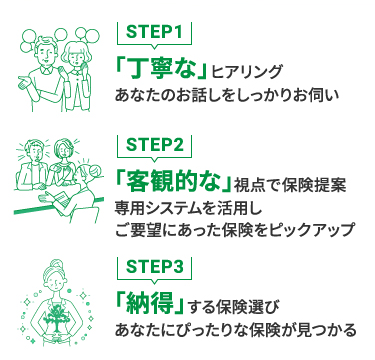

Webフォームまたはお電話にて承っております。事前にご予約頂くと、待ち時間なくスムーズにご案内できます。

お気軽にご予約ください。

Webからのご予約はこちら

お電話での予約はこちら